—Doc, tiene una atención en el psiquiátrico PichonRiviere — dijo el operador.

Suéltenme, hijos de mil putas, desátenme. Despertarse y encontrarse atado a una cama. Si no la ponés se te va a caer la pija, pelotudo; los semáforos te indican el rumbo, si se pone verde hay que seguir, si se pone rojo hay que detenerse, amarillo girar. La pendejita, me dijo que ella no era como todas, que iba a un boliche que se llamaba psicosis. Ver a mi madre llorando, mientras yo escribía en una mesa, mi madre lloraba ahí, en otra mesa, a unos pasos frente a mí. Mi abuelo haciendo el asado en la parrilla del restaurant del centro. Buscar a mi padre para golpearlo, para suerte suya y mía no lo encontré. Estar perdido, usar de referencia un desodorante sobre la heladera para darme cuenta que estaba vivo, de que existía.

Me estremecí cuando llegué a la clínica, el recuerdo abrumador. Una mucama me abrió la puerta de vidrio.

—¿Usted es el médico que viene para el paciente Pablo R.? — preguntó.

—Así es — le dije.

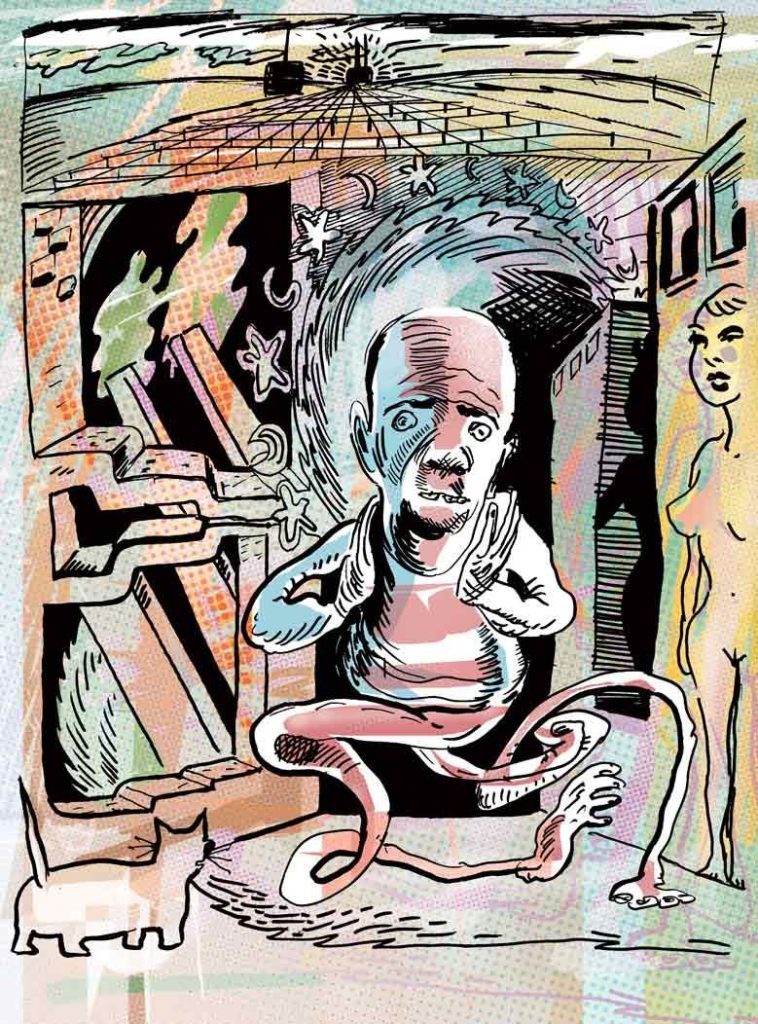

Caminamos por un pasillo. Recordé el olor de aquel lugar. En el comedor, algunos jugaban a las cartas. Un tipo sentado ahí, pelado, la mirada ausente, extraña. Yo lo había conocido pero por entonces estaba de este lado, hablaba. Me había regalado un libro. Según él había ido más gente a la presentación de su libro que a la de García Márquez que ese mismo día presentaba otro libro en la misma ciudad. Comunista, había viajado a Rusia, y ahora estaba ahí, quemado. Había una señora que yo también conocía, pero deteriorada, me solía dar puchos, unos Lemans asquerosos que yo aceptaba agradecido. Tres pibes sentados en los sillones, seguro que faloperos. En el televisor pasaban una película.

—Pablo está en la habitación once — dijo la mucama.

—Antes de ver al paciente quiero hablar con el médico de turno — dije.

La mucama se fue. Caminó moviendo el culo como mueven las mucamas. Recordé a otro de los internos, me gustaba charlar con él. Decía que era un extraterrestre, que tenía una misión en el mundo. Que los ovnis funcionaban en base a la energía del amor. El tipo tenía unos bigotes espesos, eso recordaba, y la mirada verde de un huérfano. Le presté un libro, Historia del tiempo, de Stephen Hawking, fue un acto de maldad mía. Yo sabía que lo iba a confrontar con la realidad que había construido. Al otro día vino con el libro y me dijo que me lo devolvía porque estaba muy cansado para leer.

El médico de turno apareció junto a la mucama. El tipo hizo un gesto y la chica se fue.

—Mire, doctor — me dijo —Disculpe molestarlo, pero Pablo R., paciente de 48 años, diagnosticado con un trastorno de adicción a la cocaína, sin antecedentes médicos de jerarquía, medicado con…

—¿Qué le pasa?— lo interrumpí.

—Le duele el pecho— dijo. —Y vio cómo es, puede ser angustia o puede ser un infarto, así que llamé para que lo evalúe y si es posible le haga un electro.

—Ok — dije. Me gustó que el tipo me tratara de usted, a veces los médicos somos bastante irrespetuosos entre colegas.

Me llevó hasta la habitación, golpeé la puerta y alguien dijo adelante.

Le dije al médico de turno que prefería pasar solo.

—Está bien — dijo —Yo estaré en el office. Cualquier cosa me llama.

Pablo estaba sentado en la cama, la habitación en penumbras, solo la luz de la cabecera de la cama. Me miró cuando entré. Sonrió, una sonrisa triste y cálida.

—¿Cómo va, doctor?

—Bien — dije. Me quedé ahí parado, escrutándolo.

Era pelado, petiso, tenía puesta una musculosa azul, un pantalón jogging blanco, estaba descalzo. Había una máquina de escribir sobre la mesa de luz. Papeles en el suelo. Libros sobre el respaldar de la cama.

Hijos de puta, desátenme. Los pájaros cantaban a la mañana, había mensajes en el ritmo del canto. Si cantaban mucho iba a pasar algo malo, si cantaban lento iba a ser un buen día. En la radio anunciaban mi exorcismo. Después sonaba todo el tiempo una canción, I wishyouwerehere, decía la canción. Lo vi a García Márquez en el colectivo de la línea 134, no me animé a saludarlo. Pasó a mi lado una chica que me había gustado en la escuela, hacemos esto por vos, me dijo.

—Pablo, ¿qué anda pasando? — pregunté.

—Nada, doc, o todo al mismo tiempo — me dijo. Dio unos golpecitos con la mano sobre el colchón.

Me senté.

—Soy tripolar — dijo —Maníaco depresivo y adicto. El psicoanálisis no cura a nadie.

No contesté. Espié sobre los hombros de Pablo los libros en el respaldar de la cama. Donleavy, Onetti, Cheever, Carver, Borges.

—¿Lees? — le pregunté.

—Soy escritor — dijo.

—El escritor y el lector son el mismo bicho — dije.

Me miró levantando una ceja más que la otra.

—¿Vos? — me señaló con el dedo.

— Yo también escribo — dije.

—Chejov — dijo —Médico y escritor, pero seguro vos no sos tan bueno — dijo y sonrió.

—Por supuesto que no.

—El mejor escritor de la historia es Cheever — dijo —Homosexual, alcohólico, depresivo y católico. El combo perfecto para ser un buen escritor. ¿Por qué escribís vos?

—Qué se yo — dije. Escribo porque lo necesito, porque me arden las tripas si no lo hago, lo pensé pero no se lo dije.

—Vos escribís porque algo te pasa — me dijo —A todos nos pasa, a todos los que escribimos, a los solitarios, a los que alguna vez no tuvimos donde dormir, a los que perdieron algo, a los que estuvieron locos, o presos o muertos. Castañas asadas, por eso escribimos.

—¿Castañas asadas?

—Algún día voy a escribir un cuento que se llame así — dijo. Abrió la mesita de luz, tenía un estuche para lentes, hurgó adentro y sacó un sobrecito. Del sobrecito esparció una línea de merca sobre la mesita de luz, a un lado de la máquina de escribir.

—¿Te molesta? — preguntó.

—Para nada — dije.

Aspiró la línea.

—El psicoanálisis no cura a nadie, la psiquiatría tampoco agregaría — dijo.

—Tenemos que hacer algo con lo que hicieron de nosotros — dije. No recordaba si la frase era de Lacan o de Sartre.

Le iba a preguntar cómo había entrado merca en ese lugar. Después pensé en esa película Sueños de Libertad, recordé al negro que le conseguía los posters al protagonista, que le había conseguido el martillito con el que cavó el túnel para escaparse. La vida es eso. Escapar. Cavar un túnel y escapar.

—Estoy escribiendo una novela sobre mi padre — dijo.

Yo estaba haciendo lo mismo, pero no se lo dije.

—¿Y al final te pasa algo? — pregunté —¿Te duele algo?

—Ya te dije, me pasa todo y no me pasa nada.

—Bueno, cualquier cosa volvés a llamar — dije. No lo ausculté, no le tomé la presión, ni la fiebre, ni el pulso, ni nada. Pero supe que no hacía falta y él también lo sabía.

Le estreché la mano y después él se acostó boca arriba. Su cuerpo se recortaba en sombras bajo la luz de la lámpara a la cabecera de la cama.

Cerré la puerta y salí al pasillo.

Habitación siete. Esa había sido mi habitación, una sensación opaca, la de estar haciendo algo mal, pero caminé por el pasillo en dirección contraria a la salida. Subí una escalera, salí a otro pasillo, miré hacia un lado y hacia el otro. Ahí estaba, al fondo, el número siete, dorado, pegado en la puerta de madera. Abrí la puerta con cuidado, apenas un chirrido débil. Estaba a oscuras. Cuando mis pupilas se acomodaron a la falta de luz, lo ví. Era el cuerpo desnudo de un joven, siete, ocho años atrás. Estaba atado de manos y pies a las barandas de la cama con unas vendas blancas. Respiraba lento. Me acerqué, vacilante, me temblaban las piernas, sentía que iba a encontrarlo pero era imposible. La vida es un relato constante, uno elige como contarlo, o necesita contarlo para darle sentido. Un suero colgaba a un costado y la vía entraba por su muñeca izquierda. Me puse a la par de él. Sé que fue atroz mientras duró. No iba a tocarlo, sabía que si lo tocaba de algún modo ese momento concluiría.

—Es imposible… — le susurré.

Entonces pensé, es imposible creer que ese pequeño que jugaba al fútbol en la plaza con la camiseta de Boca que le había regalado su tío, y le gustaba el helado de putilla, así le decías, putilla, y te gustaba ir al kosquio, y una tarde te compraste diez pesos de figuritas de Kiss, eso eran como veinte paquetes y tu mamá te mando a devolverlas.

—Nunca pierdas el amor por la literatura — dije.

El muchacho movió su cabeza hacia un lado. Pensé que iba a abrir los ojos, movió la boca como cuando la saliva se espesa, pero sus párpados siguieron cerrados.

—Vas a hacer literatura con esto — le dije —Ojalá escribas un libro que valga la pena.

De pronto me di cuenta que había alguien acostado en la otra cama de la habitación. Esa otra persona estiró la pierna y su pie se asomó desde abajo de la sábana.

Volví a mirar al muchacho que dormía como un recuerdo.

— Basta de pelotudeces — le susurré al oído —Basta de odio.

La persona en la otra cama era una chica, lo supe por su voz.

—¿Quién anda? — preguntó.

No supe que decir.

Encendió la luz. Tuve la brutal sorpresa de que quien estaba ahí atado, a esa cama, no estaba atado sino atada, era un mujer. Tenía una musculosa y sus pechos asomaban, provocadores. La habitación dio un giro, sentí la presencia de esa mujer sobre mí, implacable.

—¿Es usted un médico? — me preguntó la chica que ahora se había sentado en la otra cama. Se acomodó el pelo.

Vacilé. Estaba mareado.

—Creo que me equivoqué de habitación — dije.

Salí casi corriendo, bajé la escalera, entre en el comedor. Me pasé las manos por el ambo y el cabello. Otra vez pude ver a todos los locos y sentí alivio, respiré profundo, sentí cariño por ellos.

El médico de turno salió a hablar conmigo.

—Doctor, está agitado, ¿Qué pasa?

—No pasa nada y pasa todo — dije.

El médico me miró desconcertado. Sentí que si seguía hablando así me iba a dejar internado a mí también.

—¿El paciente?

—Bien, ya no le duele nada, o… — le iba a decir: tiene un dolor que se siente en el cuerpo pero que no se calma con diclofenac.

—Quiero decir que está todo bien, nada para alarmarse — dije.

—¿No le va a hacer un electro?

Le mostré la palma de mi mano, no tengo un electro, eso quise decirle y él lo entendió.

—Muy bien — dijo —Cualquier cosa lo vuelvo a llamar.

—Claro.

Me pidió la constancia con mi firma y sello, siempre la pedían, los tipos no querían hacerse cargo de nada.

Me quedé con ganas de decirle a Pablo R. que por lo menos él no estaba atado. Pero ya no importaba, o no debía importar, cuando le conté toda esa historia del brote psicótico a mis amigos, pizza, cerveza, y yo empecé diciendo, tengo que confesarles algo que me pasó, y todos se quedaron expectantes, y empecé a contarles, a contarle que me puse a mear en el medio de una avenida, que sentía que los buzones me querían tragar y que los semáforos guiaban mis destino, que me cruzaba con García Márquez en el bondi, entonces empezamos a cagarnos de la risa. Claro, qué otra cosa podíamos hacer. Nos reímos mucho.

Un tiempo después a Pablo R. lo vi en la televisión, la novela sobre su padre había sido un éxito. Un periodista le señalaba que siendo una novela de tanto dolor y dureza también tenía mucho humor. Pablo R. dijo la risa es el peldaño previo a la desesperación.

Llegué a la base, estaban las ambulancias, los autos, todo en ese silencio típico de la noche pero que en cualquier momento puede explotar en sirenas y corridas. Le dejé el maletín a la enfermera, era hermosa, en otro momento de mi vida le hubiera dicho un piropo, pero ya no, estaba en otro carril. Me había lastimado mucho y había lastimado mucho.

Manejé por la avenida hacia el sur, si todos escribiéramos un diario, los psicólogos se cagarían de hambre, me había dicho Pablo R. Cuando llegué a mi casa, vi la luz encendida del alero, y solo ver la fachada de mi casa, en paz, me dio un alivio profundo. Abrí la puerta con cuidado, la luz de la cocina estaba encendida. Mi mujer fumaba sentada en la mesada, el vestido levantado dejaba ver sus piernas. El ventiluz estaba abierto. Tiró ceniza en la pileta.

—¿Cómo te fue? — me preguntó.

Me senté a la mesa.

—Bien — le dije —¿Los chicos?

—Duermen. Están hermosos, me los quiero comer. Hoy Felipe dijo que para navidad quiere una bicicleta de ToyStory.

—¿Renata?

—Renata se puso a ver Tinelli. Le encanta a la pibita, todo lo que sea show le encanta.

—¿Sabes qué?

—¿Qué?

Le iba a decir que por esas cosas de la vida había vuelto a entrar en el psiquiátrico PichonRiviere donde estuve internado, pero preferí no decirle eso.

—Atendí a un escritor — dije.

— ¿Quién era?

— Un tal Pablo R. Está escribiendo una novela sobre el padre.

—Como vos — dijo ella.

—Sí…

Ella dio una pitada profunda, después abrió la canilla y apagó la colilla.

Renata hoy preguntó por qué vos tomas pastillas antes de dormir. Algún día le vas a tener que explicar.

—Algún día — dije. Intenté imaginarme la situación. Si papá no toma esas pastillas puede ponerse muy feliz o muy triste, pensé que le diría. Y ella me preguntaría qué tiene de malo estar muy feliz, y yo no sabría cómo explicarle eso, cómo explicarle que a veces tanta felicidad duele.

Mi mujer se bajó de la mesada. Fui y la abracé por la cintura. Le di un beso.

—¿Me querés todavía? — preguntó.

—Te quiero y me calentás — le dije.

Nos besamos y recordé cuando íbamos a un bar que se llamaba «todo por un peso». Estábamos cansados en el alma de tanto andar, y yo le contaba acerca de los libros que había leído y ella me decía siempre me hablás de libros, y yo hacía el esfuerzo por hablar de otra cosa, pero no podía. Ella al final me quiso así, y yo lo intenté, pero nunca me salió bien.