En el cementerio más grande de Argentina hay mausoleos señoriales tan amplios y tan costosos como muchos monoambientes a estrenar. Hay tumbas olvidadas. Hay celebridades. Hay mucho mármol. Hay calles y diagonales. Y huesos. Fundamentalmente, hay muchos huesos.

En algunas parcelas, esos huesos están perfectamente ubicados, registrados y nomenclados. El osario general, en cambio, es un camposanto de centenares de metros cuadrados de huesos sin nombre. Es un inabordable mejunje de ADN.

Maco sabe que buscar allí es imposible. Humanamente imposible. Por eso se cuida de no ceder ni una mínima porción de esperanza a la familia de María Cristina que ahora, de pronto, sabe que ella está ahí, en algún lugar de la Chacarita, debajo de la gramilla que crece junto a la cruz mayor, recostada contra el largo paredón de calle Newbery, debajo de tanta cera derretida y tantos pétalos de plástico.

Más de treinta años de huesos se acumularon entre el cuerpo de María Cristina y la superficie. Al osario común van a parar los viejos muertos, los que ya no caben en la economía de las tumbas. También los muertos que nadie reclama. Todos esos huesos se echaron sobre María Cristina, a quien sí buscaban.

***

El 17 de octubre del 2014, a las 5 de la tarde, los informativos nacionales se llenaron de placas rojas con grandes títulos catástrofe. Urgente. Último momento. Identificaron el cuerpo de Luciano Arruga.

En la sede del Centro de Estudios Legales y Sociales se improvisaba una conferencia de prensa. Hacía apenas dos horas que la familia había recibido la noticia. Llevaban cinco años y ocho meses de búsqueda.

Durante la conferencia, la mamá de Luciano no pudo emitir palabra. Respirar era difícil. Pensar: quimérico. Responder preguntas: absurdo. Apenas podía escuchar y sostenerse medianamente erguida sobre su sistema nervioso. En cuanto se apagaron las luces de las cámaras, sintió que tenía permiso para desmayarse y se desplomó.

***

Adriana y Fernando llevaban treinta y siete años buscando cuando sonó el teléfono. Era Carlos «Maco» Somigliana, del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF). Les pedía que viajaran a Buenos Aires para contarles detalles sobre la identificación de María Cristina Alvira -madre de Fernando y hermana de Adriana- desaparecida el 5 de mayo de 1977, secuestrada por las fuerzas del ejército en San Nicolás.

Cerca del mediodía llegaron a la oficina de Once. Allí los esperaba Maco, con algo de documentación dispuesta sobre una larga mesa y el mate listo para comenzar la ronda.

De a poco, los Alvira se fueron enterando que María Cristina fue trasladada de San Nicolás a Capital Federal. Su cuerpo apareció una noche, en la calle, junto al de otras dos personas, en Canalejas (hoy Felipe Vallese) al 400. Esa escena fue el saldo del fusilamiento de tres detenidos-desaparecidos, aunque los diarios de la época lo presentaron como una «operación antisubversiva».

En San Roque, una colonia agrícola de pocas familias, en el norte de Santa Fe, a más de 700 kilómetros del fusilamiento, Adriana leyó la noticia. Tenía 16 años. No imaginó que la NN femenina a la que refería el artículo era su hermana María Cristina, de 23.

«Haber identificado a las personas que murieron esa noche con ella y saber que esas personas fueron vistas en el centro clandestino de detención conocido como El Atlético nos permite suponer que María Cristina también estuvo allí», les explicó Maco en la oficina del EAAF. Daniela, la esposa de Fernando, no pudo contener la emoción y lo tomó con fuerza del brazo.

«¿Escuchaste? Tu mamá estuvo en El Atlético», alcanzó a decirle. Las miradas desconcertadas del resto de los participantes de la reunión se dirigieron hacia Fernando: «Yo trabajé en El Atlético, probando un método científico para recuperar información sobre las personas que estuvieron detenidas ahí. Nosotros sabíamos que a mi mamá la habían visto y escuchado en los centros de detención de San Nicolás. Nunca me imaginé que podía haber estado en El Atlético».

La historia de la desaparición de María Cristina parece estar plagada de mojones que dicen acá estoy, acá estaba. Pequeñas pistas, un camino de migajas de pan como guiños desde un pasado cercano y doloroso. El Atlético fue apenas el primero de muchos descubrimientos por venir.

***

«Lo mató la policía», dice la bandera negra que ondea frente al Espacio para la memoria social y cultural Luciano Arruga que funciona hoy en el lugar donde se emplazaba una dependencia de la Comisaría 8º de Lomas del Mirador, sobre la calle Indart, en La Matanza, en el conurbano bonaerense.

Allí estuvo Luciano la noche de su desaparición, el 31 de enero del 2009. Pero no fue la única vez. Unos meses atrás, en septiembre, la policía bonaerense lo detuvo en la calle y lo metió ahí adentro por ocho horas. Dicen que por «averiguación de antecedentes». Dicen que lo acusaban de haber robado un MP3 y un celular.

«Acá se liberaba la zona y la policía regenteaba pibes para que robasen para ellos», explica Mónica, su mamá. A Luciano le habían ofrecido meterse en el negocio, pero se negó. Ahora, ella tiene la certeza de que allí comenzó su calvario. Lo persiguieron, lo amenazaron, le prohibieron circular por ciertas zonas del barrio. Luciano estaba asustado: casi no salía de su cuarto. Apenas caminaba las cuadras que lo separaban de la casa de su tía o de su hermana.

La primera vez que lo detuvieron, su hermana lo fue a buscar. Cuando llegó a la comisaría, lo escuchó: «Vanesa, sacame de acá porque me están cagando a palos», gritó Luciano.

La noche de su desaparición, a Luciano lo volvieron a meter en la casa donde funcionaba esa dependencia policial. Tenía 16 años. A los 16 años, Luciano -y cualquier otra persona en el mundo- es un niño. Así lo determina la Convención Internacional de los Derechos del Niño, a la que Argentina suscribió, sancionándola con fuerza de ley, en 1990.

***

El 5 de mayo de 1977 María Cristina estaba en su casa del barrio Santa Rosa, en San Nicolás. Eran las 11.30 de la mañana. También estaba Horacio, su pareja, Raquel -su hermana, que estaba de visita- y Fernando, su único hijo, de 9 meses.

Con la luz del sol del mediodía, un carro del ejército estacionó frente a la casa de Alvear 1519. Entre doce y quince personas, con armas largas, vestidos con uniformes del ejército, descendieron del vehículo.

Un alambrado frágil separaba el patio de la casa de María Cristina del patio lindante. Entre los alambres, un vecino pudo ver y oír la irrupción de los uniformados. El teniente coronel lo llamó a entrar a la casa y le entregó al bebé.

Fue la última vez que vio a María Cristina: tenía la cabeza apretada bajo una bota militar. Desde el suelo, ella le pidió que le diera de comer a Fernando y le indicó dónde encontrar ropas y alimentos.

Al vecino, de apellido Perazzo, le ordenaron presentarse con el niño el lunes por la mañana en el destacamento. Petrificado, vio como los miembros del ejército amordazaban a María Cristina, Horacio y Raquel y los cargaban en el baúl del vehículo. El vecino cumplió la orden. A Fernando lo dejaron en un orfanato, bajo vigilancia militar, a cargo del sacerdote Miguel Regueiro.

Unos días después un mensaje anónimo llegó a Santa Fe, a la casa de los padres de Horacio. Avisaba que los chicos habían caído detenidos.

Vicente y Amelia, los padres de María Cristina y Raquel, llegaron junto a Anselmo a San Nicolás. Se presentaron ante Manuel Fernando Saint Amant, jefe del Área 132 del Comando del Primer Cuerpo de Ejército. Allí, bajo amenaza de no entregarles a Fernando, el teniente coronel los obligó a firmar un documento que acusaba a sus hijos de delincuentes subversivos.

La noche anterior al secuestro, los militares se habían llevado a Pablo Martínez. Fue él quien escuchó, más tarde, que pusieron a varias personas, juntas, en el cuartito donde estaba detenido. A una de ellas la llamaban Tina. Durante los interrogatorios, recuerda Pablo, otra mujer manifestaba que estaba allí de visita. Esa voz, oída en el centro clandestino de detención, es el último registro conocido de Raquel Rosa Alvira. De María Cristina, finalmente, fue posible saber algo más.

***

Vanesa piensa que si Luciano hubiese nacido en otro barrio, estas cosas no le habrían pasado. Nadie lo sabe con certeza. Pero, de no haber ocurrido lo que ocurrió, la noche del 5 de agosto de este año Luciano habría gritado con el alma los goles de Alario, Sánchez y Funes Mori y habría cantado el dale campeón que unió a todos los hinchas de River en el festejo de la Libertadores. Porque Luciano era gallina. Le gustaba jugar a la pelota y tocar la guitarra. Y salía en un carrito a juntar cartones.

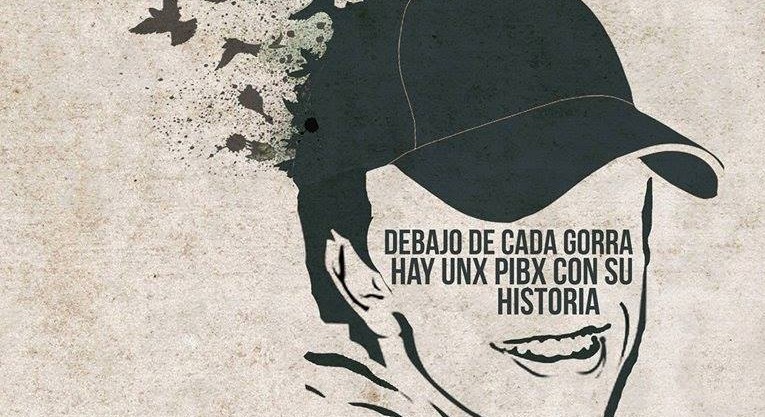

La sonrisa de Luciano se recortó en el molde de los esténcils y se pintó con aerosol en las paredes, los postes y las banderas, como hace siempre la memoria popular para multiplicar lo querido, lo reivindicado, lo añorado.

Sin Luciano no hay nunca más, dicen los revoques del barrio. Pensando en vos, siempre, extrañándote, el mural pintado en blanco y negro sobre la pared de la casa de Luciano, debajo de las hojas carnosas de un gomero, en la esquina de Perú y Bolívar, en Lomas del Mirador, del otro lado de la General Paz.

El destacamento policial donde mantuvieron cautivo a Luciano la última noche de su vida fue abierto en el año 2007, a pedido de los vecinos del barrio, que reclamaban más seguridad, como casi todo el mundo a lo largo y ancho del país, en regiones donde pasan y no pasan cosas.

«Decían que nuestro barrio era una zona roja, una zona peligrosa. Pero el lugar más inseguro era la propia comisaría», subraya Vanesa y agrega: «A mi hermano se la tenían jurada porque había decidido no salir a robar».

La noche de la tragedia, Luciano iba camino a la casa de su hermana. Vanesa lo esperaba. Y, desde esa noche, no dejó de esperarlo.

Pasadas las 3 de la mañana, Luciano intentó atravesar corriendo la Avenida General Paz, a la altura de Emilio Castro, entrando hacia Capital Federal, por un lugar donde no hay cruce peatonal. Un joven de 21 años lo atropelló. Una ambulancia lo llevó al hospital Francisco Santojanni, a unas 40 cuadras de su casa. Allí Luciano murió, tras una operación, el 1º de febrero de 2009. No llevaba documentos.

Inmediatamente, la familia de Luciano Arruga comenzó la búsqueda. Primero, en la comisaría. Después, en los hospitales. La policía sugería que Luciano se había escapado con una noviecita. En los hospitales, nadie tenía información.

Ese mismo día, la mamá de Luciano pasó por el Santojanni. El cuerpo del niño de 16 años estaba adentro. Sin embargo, a su madre le informaron que allí había un chico atropellado. Nada más. Mónica no sabía qué buscar.

***

En 1977, Vicente viajó muchísimas veces a Buenos Aires. Iba a buscar datos, a pedir, a preguntar. En los ministerios, en la embajadas. En ese transitar, es probable que haya pasado muy cerca del Atlético. Es probable, también, que años más tarde haya pasado cerca de la Chacarita.

En medio del campo, en San Roque, para los Alvira las jornadas se medían según el clima. Si llovía, los caminos se anegaban y Vicente no podía salir a tomar el colectivo o el tren a Buenos Aires. Bajo la luz de un farol, Adriana, la más pequeña de las hermanas, redactaba las cartas y habeas corpus que su padre entregaría en las oficinas porteñas.

En mayo de 1977, el frío del Cono Sur apretaba más de la cuenta. Todos los días que siguieron, mientras avivaba el fuego de la cocina a leña, Amelia se preguntaba si acaso sus hijas estarían abrigadas. Todos los días, desde el 5 de mayo.

Los domingos, Amelia iba a la iglesia. Allí su preocupación era otra: pedir una oración por las ausentes. Se preguntaba cómo. «Por el eterno descanso, no», decía, «porque yo no sé si María Cristina y Raquel están vivas o muertas». La incertidumbre de quienes buscan a un desaparecido es tan simple y abismal como eso.

Meses antes de esos días de mayo, María Cristina mandaba cartas a su familia. «Llegaban abiertas, pasaban por algún control», recuerda Adriana. Eran papelitos -más o menos largos, con y sin renglones- escritos en diferentes momentos del día, guardando las impresiones sobre la cotidianeidad. Fundamentalmente, María Cristina les contaba detalles de Fernando. Cómo crecía «el mocoso», los dientes nuevos, sus primeros balbuceos. Según su mamá, Fernando era un gordito hermoso, de ojos muy grandes y curiosos, pestañas prolongadas y dedos de los pies muy largos. «Como los dedos de los Alvira», escribió. También les decía que los extrañaba mucho, que por favor fueran a visitarla, para Navidad o para Año Nuevo. Y les enumeraba las prendas que amorosamente tejía para su gordito.

Adriana atesora esas cartas con muchísimo cuidado. Están prolijamente guardadas en los folios de una carpeta verde. Más de 30 años después, la letra sigue mostrando la caligrafía redonda de la escuela primaria, pero los papeles se pusieron amarillos. En medio de los renglones escritos por María Cristina, también hay intervenciones de Horario. Son los únicos mensajes que Fernando puede recuperar de su papá.

Horacio, María Cristina y Raquel eran militantes de la Juventud Universitaria Peronista en la capital santafesina. Estudiaban en la Universidad Nacional del Litoral. Horacio cursaba Derecho, al igual que Raquel. María Cristina había elegido ser bioquímica. Por su militancia política, los tres fueron expulsados de la Universidad. En 1999, sus fichas universitarias fueron localizadas en un sótano de la Facultad de Periodismo de La Plata, junto a otros casi 600 documentos de estudiantes suspendidos.

Cuando Vicente y Amelia recuperaron a Fernando, en 1977, decidieron dejarlo en Santa Fe para que creciera en casa de los abuelos paternos. La familia de Horacio estaba devastada por el dolor. Los Alvira creyeron que tener a Fernando cerca los ayudaría.

Fernando crecía y sus abuelos se ocupaban especialmente de mantenerlo alejado de cualquier participación política. Terminó la secundaria, ingresó a la Universidad. Se graduó de Licenciado en Química. Hoy es profesor universitario e investigador de CONICET. También es el papá de dos «mocosos» de ojos muy grandes y curiosos, pestañas prolongadas y dedos de los pies muy largos.

***

Luciano Arruga usaba gorra, como todos los pibes de la periferia de todas las ciudades argentinas. Para la clase media, un pibe de gorra es el que te va a robar. En la secundaria, los docentes les piden que se la saquen, que no las usen en el aula. «Eh, profe, aguantá. No le diga gorra», los corrigen, delimitando el universo conceptual. «Esto es visera, profe. La gorra es la yuta».

Todas esas marcas sociales pesaban sobre Luciano, aunque Luciano llevaba también las marcas de la violencia policial. «Mi hermano se enfrentaba una y mil veces con situaciones que los pobres naturalizamos», cuenta Vanesa. «¿Por qué me tengo que bancar que me peguen, que me digan que soy un negro de mierda, un negro villero? ¿Por qué tengo que agachar la cabeza?», se preguntaba. «Porque es así», le respondía su hermana, «porque si te encierran, no te vamos a poder defender y ahí adentro la vas a pasar peor».

A Luciano lo identificaron a partir de un habeas corpus presentado en 2014. Un documento parecido al que redactaba Adriana en el campo y Vicente traía a Buenos Aires, en el 77. La familia de Luciano ya había presentado otros documentos similares, pero éstos habían sido rechazados.

Ese nuevo habeas corpus finalizaba con un párrafo contundente, destacado en negrita: «En esta oportunidad lo importante es que el Estado Argentino en su conjunto ponga el máximo empeño y compromiso en dar una respuesta a la pregunta que hacemos los familiares, los organismos que acompañamos esta búsqueda y la sociedad en su conjunto: ¿Dónde está Luciano Arruga?»

El cuerpo de Luciano Arruga estaba enterrado como NN el cementerio de la Chacarita, el más grande del país. Lo identificaron porque sus huellas dactilares existían en el registro policial. Databan de septiembre de 2008, aquella ocasión en la que el niño había sido secuestrado y torturado en la comisaría de Lomas del Mirador, cuatro meses antes de su desaparición, como antesala de la muerte.

En el hospital Santojanni también se tomaron huellas digitales del cadáver de Luciano. Lo fotografiaron. Fueron esos documentos los que, casi seis años más tarde, permitieron la identificación de los restos.

***

A María Cristina la asesinaron el 2 de junio del 77, junto a Carlos Gaud y José María Salgado. Cuando lo supo, Fernando no pudo contener el llanto: «2 de junio es la fecha del nacimiento de Estanislao, mi segundo hijo».

La muerte fue asentada en un acta policial que Maco les leyó detenidamente. El texto mencionaba la presencia del cuerpo sin vida de una persona de sexo femenino, de tez blanca y cabellos castaño oscuros, vestida con una prenda tipo batón color verde, pulóver beige y mocasines marrones.

En la seccional 11va de la Policía Federal se tomaron las huellas dactilares del cuerpo de María Cristina. Las otras dos personas, asesinadas junto a ella, fueron identificadas rápidamente, en apenas 24 horas. Eran de la provincia de Buenos Aires y sus huellas se compararon con la base de datos local. Pero las huellas de María Cristina estaban en poder de la policía de Santa Fe. Por eso su cuerpo permaneció registrado en los informes como NN femenino.

«En una carpeta aparte dejé unos archivos más. Son fotos. Fotos que se tomaron en la morgue», dijo Maco, exagerando las pausas y mirando con firmeza a sus interlocutores.

Sobre la pantalla de la computadora, Fernando volvió a ver a su mamá. La última vez que la había visto tenía 9 meses y nombraba en sílabas su presencia. «Ma-má». Los ojos grandes y las pestañas prolongadas se le llenaron de agua.

Sobre la pantalla de la computadora, Adriana volvió a ver a su hermana. La última vez que la había visto tenía 16 años. Se habían encontrado en alguna visita fugaz, clandestina, escondida en casa de algún pariente lejano. Detrás de los lentes de profesora de lengua, los ojos se le llenaron de agua.

Se abrazaron intensamente, por un largo rato. «Tiene puesto el mismo batón del día que la secuestraron», quebró el silencio Adriana.

Allí se quedaron, durante larguísimos minutos, mirando una foto, iniciando el duelo que habían postergado durante muchísimos años.

El cuerpo de Luciano Arruga estuvo dos meses en la morgue judicial. El de María Cristina, casi tres. El primero de septiembre de 1977 le dieron sepultura en el cementerio de la Chacarita, en el tablón 22, en la manzana 2. Permaneció allí hasta el año 1982. Puesto que nadie pagó el canon correspondiente por el sitio que ocupaba, sus huesos se destinaron, finalmente, al osario general, donde hoy descansan, debajo de más de 30 años de huesos ajenos.

***

En Lomas del Mirador viven casi diez mil personas por kilómetro cuadrado. En Colonia San Roque, en el norte de Santa Fe, hoy solo queda una decena de familias. Casi 800 kilómetros de distancia los separan. Sin embargo, las historias de Luciano y María Cristina tuvieron un destino común.

Dos mil ochenta y cuatro días pasaron hasta encontrar a Luciano en la Chacarita. Trece mil seiscientos veintisiete hasta encontrar a María Cristina en el mismo lugar.

***

En la Chacarita está enterrada Gilda. También está Homero Manzi. Carlos Gardel. Benito Quinquela Martín. Y muchísimas personas sin nombre.

Sentada sobre el piso de mármol, en una entrevista para infoNews, Vanesa dijo una vez que pensar en encontrar el cuerpo de Luciano le hacía sentir una cosquilla que le nacía en los pies y le llegaba hasta la panza. Para ella, significaba cerrar una etapa: llorarle a alguien, a un par de huesitos, a lo que haya quedado después de tanto tiempo. En octubre de 2014 la familia de Luciano Arruga pudo hacer el duelo. Y empezar una nueva lucha: la de la verdad.

Una tarde de agosto de ese mismo año, Fernando y Adriana pudieron, por primera vez, llevarle flores a María Cristina. Fueron los pétalos de una certeza. Fueron la renovación de una pregunta: dónde están Raquel y Horacio.