Está acostado y vos parado frente a él. Podés verlo desde arriba. Tenés unas irresistibles ganas de estirar el brazo y tocarlo con la punta de los dedos. Lo hacés casi sin pensar hasta que aparece el frío. Retrocedés con todo el cuerpo pero ya es tarde, sentís como una sucesión de canillas que se abren al mismo tiempo y vos te desesperaras por ir corriendo a cerrarlas, llegando tarde, siempre tarde. El agua chorrea. Te das media vuelta y te quedás inmóvil, el recuerdo se planta y vos ya sabés cuál es ese frío. Te sentás en un sillón al costado y lo dejás venir. Sentís como si alguien te lo susurrara al oído.

Era verano, tenías unos diez años. Tu primo de Buenos Aires, el falso porteño, fue a pasar las vacaciones a tu casa. Se iba a quedar hasta final de febrero, aunque se terminaría volviendo antes. Se llevaba muy bien con tu hermano mayor; eran más grandes, vos parecías seguirlos siempre de atrás, como buscando alguna limosna. Esa tarde hacía más calor de lo regular en el pueblo. Eran los primeros días de enero, todavía quedaban restos de las fiestas en la casa. Estaban los tres esperando a un amigo de tu hermano que no llegaba. Tu madre les había ordenado que se vayan a dormir la siesta, pero tu primo dio pie para ignorar la orden. Apenas ella salió para el club se fueron al patio y fumaron uno tras otro los tres pitillos que tu primo le había robado a su padre. Luego se quedaron sentados, los tres en silencio, con las gotas de transpiración chorreando en las frentes, cerca del palo borracho que se mantenía estancado en el medio del patio. Un patio que siempre creíste demasiado angosto, de casi todo cemento con un poquito de tierra seca al fondo que el aire caliente levantaba y te la incrustaba como mezcla en el medio de la frente.

Tu hermano tiró la idea de la manguera, pero ya estaban cansados de contentarse con chorritos de agua que tardaban en llegar y nunca alcanzaban para los tres. Ese verano no tenían el abono en el club, tu padre (ese que ahora está ahí acostado) se había ido de la casa y todavía no había pasado la manutención. A tu madre le había sacado el abono tu papá nuevo, como lo llamaban tus amigos al pelado que pasaba todas las tardes con ella tomando sol al lado del agua. Tu primo se alejó hasta el tapial del fondo. Recordás cómo con el último pucho apagado en la boca y una rama en la mano molestaba a los conejos que tenían en el cuartito del lavadero. Quisiste decirle algo, pero te paró en seco mientras miraba para el otro lado del tapial.

—Qué hay ahí —preguntó.

Tu hermano le contó del vecino, el gringo Arias, que vivía solo y nadie lo iba a visitar, que era un viejo rico con unas quinientas hectáreas al norte del pueblo, que no se sabía de dónde había sacado ya que su familia no era de campo. Había distintos mitos sobre eso, pero tu hermano no alcanzó a relatarlos porque tu primo se subió a una pila de ladrillos y se puso a mirar fijamente para la casa de al lado.

La mansión, le decían. Tenía dos pisos y tres balcones que daban para la parte de tu casa. El frente que daba a la calle del otro lado estaba tapado por los árboles de la entrada. Recordás haber visto una estatua desnuda en el frente una vez que pasaste en bicicleta con tus amigos. Lo demás era misterio; salvo la pileta, que tu primo acababa de descubrir casi pegada al tapial que separaba las dos casas.

—Parece olímpica —dijo él, como sin poder creerlo. Luego se bajó de los ladrillos y empezó a caminar por el pasillo de cemento con las manos pegadas a la espalda. Se sacó el pucho apagado de la boca y mientras se secaba la transpiración con el brazo tiró la idea.

—Está que rebalsa… tanta agua al pedo —agregó al final con una leve sonrisa.

Tu primo fue primero; era flaco y alto así que pegó un salto ayudándose apenas con las manos, dio media vuelta arriba del tapial con una delicadeza digna de entrenamiento y se largó luego para el otro lado. Cayó suavemente y dijo que estaba todo limpio, que se apuren. Vos te desesperaste y quisiste robarle el lugar a tu hermano, fuiste tras tu primo queriendo ser el segundo en cruzar, pero tu hermano te puso el brazo en el pecho y sin decir nada te dejó esperando abajo, recibiendo sobre tu cara los restos del ladrillo colorado del tapial que sus pies rascaban. Recién cuando él estuvo del otro lado pegaste el salto. Tardaste bastante más que los otros aunque ni te diste cuenta. Desde arriba los viste acercándose a la pileta sigilosamente sin esperarte, lo que te generó más ansiedad por quedar de nuevo atrás y te tiraste del otro lado sin meditarlo demasiado. Caíste en un pasto tan verde que pensaste en un campo de golf, te lastimaste un poco el codo pero no te importó, levantaste la vista y observaste por un segundo la mansión; impactante, un cóctel de mármol brillando hacia la luz de la tarde. Te pusiste de pie y al verlos a ellos tan cerca de la pileta empezaste a correr. Tenías un pantalón de fútbol de la selección de España pero no te importó porque ellos tampoco tenían malla. Corrías con una sonrisa procreándose levemente en tu rostro, muy de a poco, a medida que te acercabas. Ellos seguían parados, observando, no entendías por qué no se tiraban, tampoco quisiste pensarlo demasiado; esta vez ibas a ser el primero. Buscaste el pie más hábil para con él pisar el último ladrillo del borde y te arrojaste en un salto digno de un atleta al medio de la pileta olímpica. Justo antes de romper de bomba en el agua giraste la cabeza viéndole la cara a tu primo, inmóvil, como congelada y pensaste que por primera vez le descubriste el miedo.

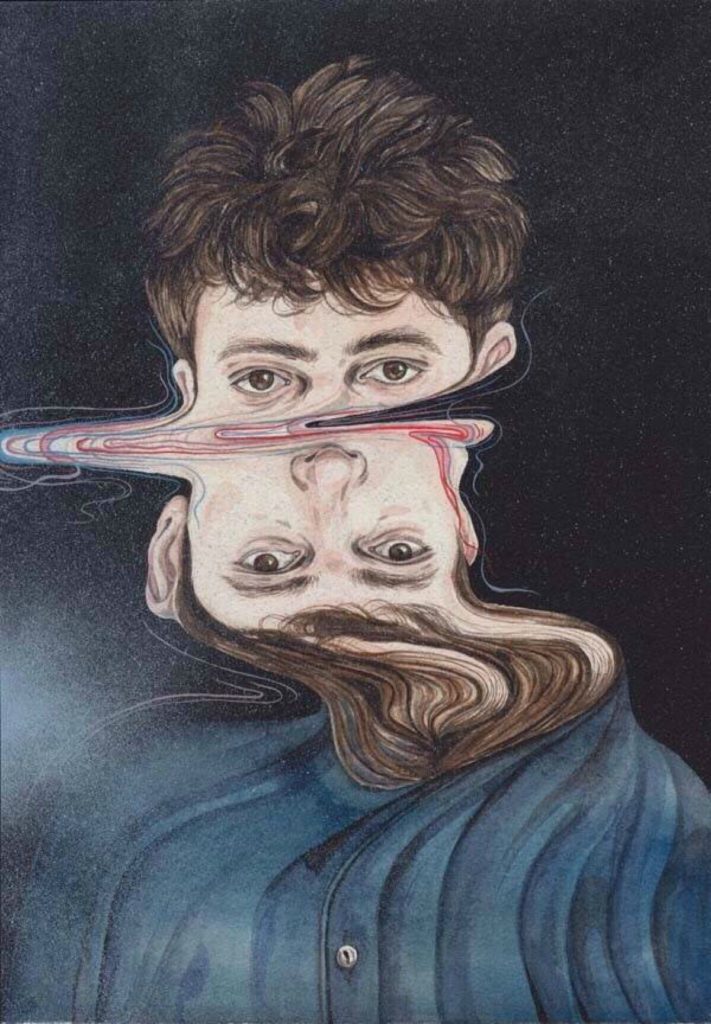

Los dos fríos te parecieron uno. Primero el del agua, que rápidamente cedió paso al segundo, al frío más profundo. Apenas lo tocaste con el pie derecho te diste cuenta, recordaste la cara de tu primo en el medio del salto, todo se ordenó y envuelto en ese entendimiento súbito supiste que sería necesario tocar una vez más ese frío bulto del fondo para poder salir a la superficie; las manos parecían haberte abandonado y no te quedó otra opción que el empujón final desde el piso.

Ahí sí lo sentiste con firmeza, los dedos de tus pies escarbaron en su pecho y te impulsaste para arriba con el deseo de abandonarlo para siempre en la profundidad del agua. Rompiste la superficie sin gritar; ellos seguían ahí, esperándote. Con el miedo temblando entre las manos te ayudaron a salir y se fueron corriendo hasta el tapial, secos ellos, mojado vos. Te hicieron pie dejándote cruzar primero, luego lo hizo tu hermano y, por último, tu primo.

Ya del otro lado ninguno dijo nada. Se fueron a bañar, esperaron a tu madre y esa noche no fueron a la plaza del centro. Decidieron irse a dormir temprano aunque ninguno lo pudo hacer en toda la noche.

A los dos días una ambulancia llegó a la casa del gringo y a las horas lo retiraron entre el tumulto de vecinos que se asomó. Decían que el olor era insoportable. El funeral fue rápido y con bastante público, a pesar de que no era un tipo muy querido por la gente. En el pueblo la muerte es una de las principales atracciones disponibles. Tu primo se volvió antes de lo planeado a la Capital sin siquiera saludarte. Tu hermano no habló de lo que pasó esa tarde con nadie, menos con vos, y vos te volvés a acordar del cadáver del gringo en el fondo de la pileta hoy, luego de veinte años, después de tocar a tu viejo, frío en ese cajón abierto, con la cara blanca como llena de miedo.

Texto publicado en Grietas (2018). Rosario: El Salmón.